- 2024年02月5日

- 山県郡北広島町, 広島市安佐北区, 広島市安佐南区, 広島市東区, 広島県, 最新情報

- 0120828278, カーポート, 修理, 修繕, 北広島町, 安佐北区, 安佐南区, 屋根塗装, 山県郡, 広島屋根瓦, 広島市, 広島県, 東区, 波板, 漆喰, 瓦, 石州瓦, 補修, 販売, 防水工事, 雨樋

#東区#広島屋根瓦#修理#補修#漆喰#雨樋#販売#屋根塗装#防水工事

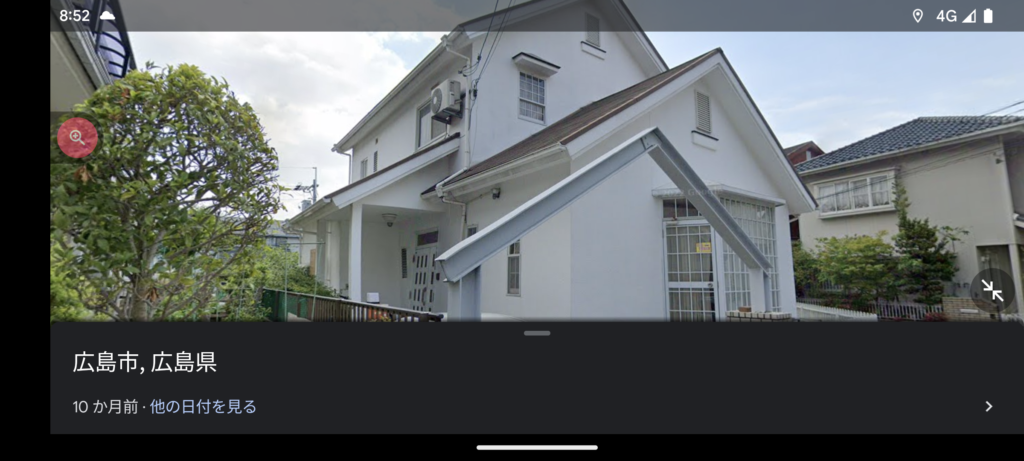

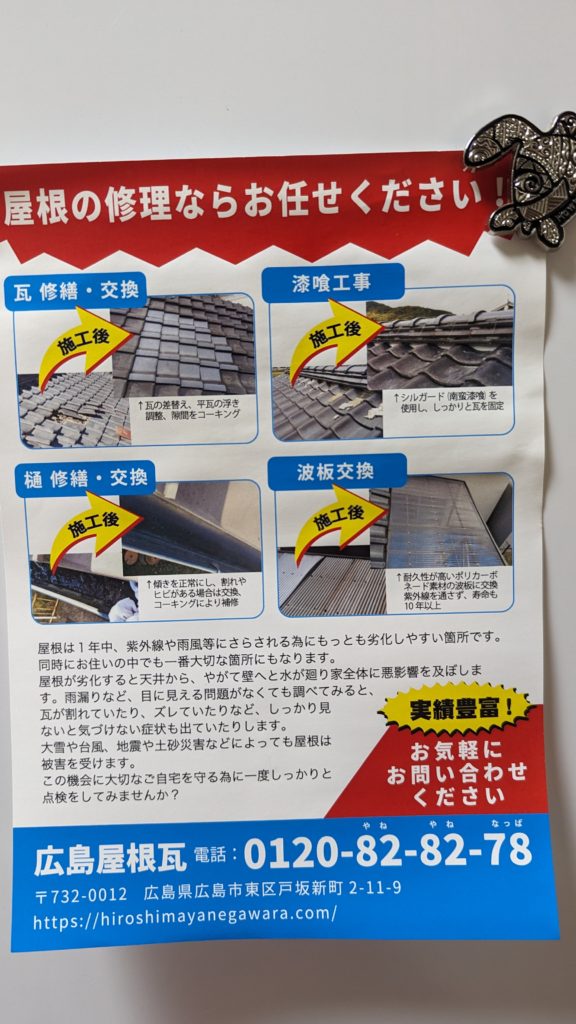

広島屋根瓦0120828278

広島県広島市東区戸坂新町2-11-9

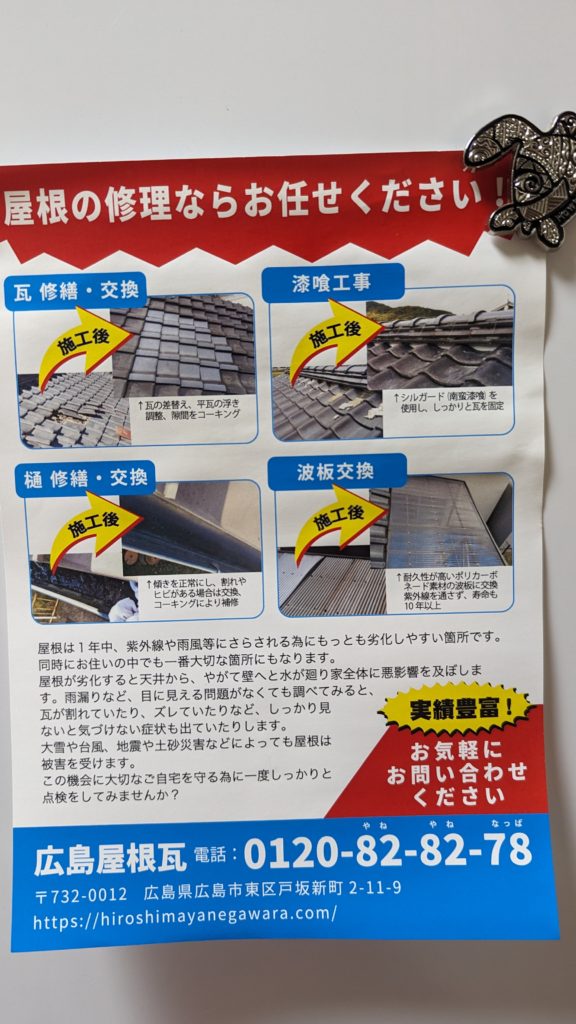

瓦修繕交換、漆喰工事、雨樋修繕交換、波板交換、防水工事

瓦修繕交換、漆喰工事、雨樋修繕交換、波板交換、防水工事

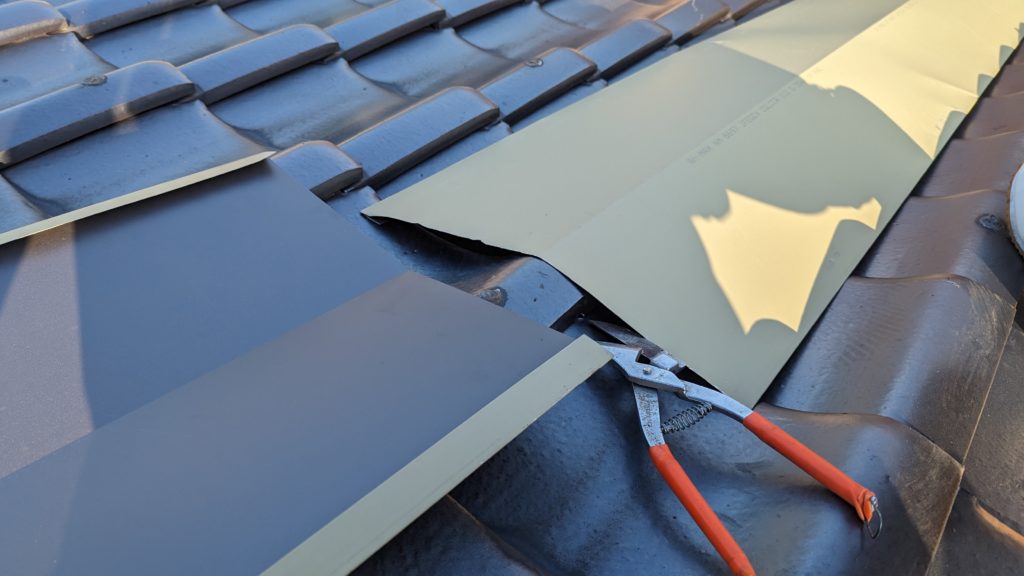

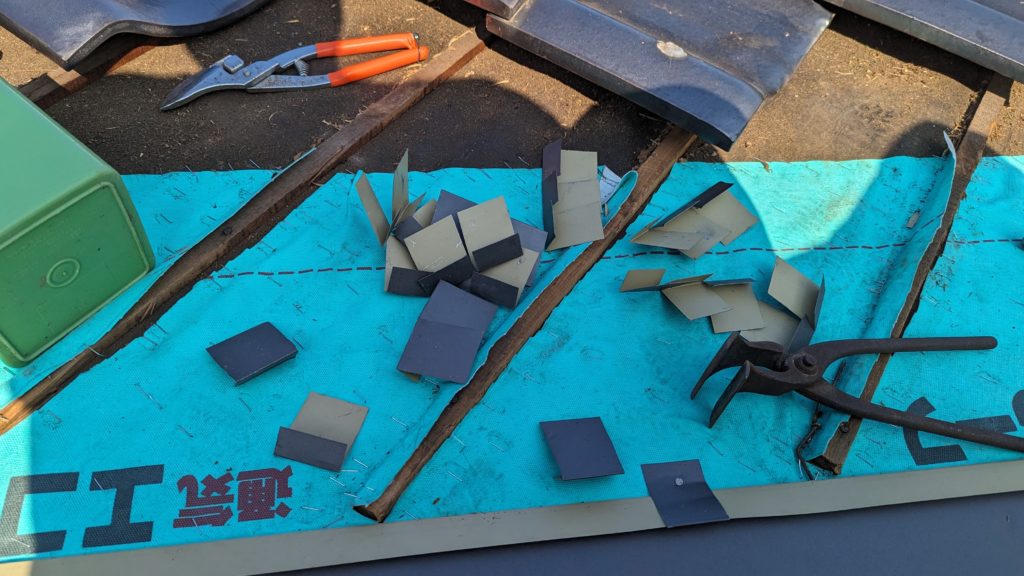

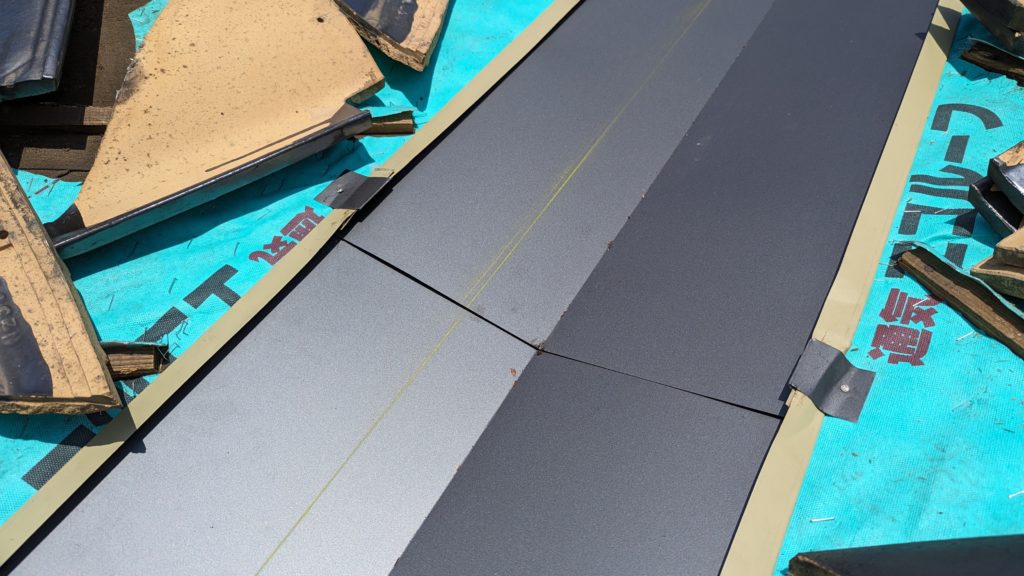

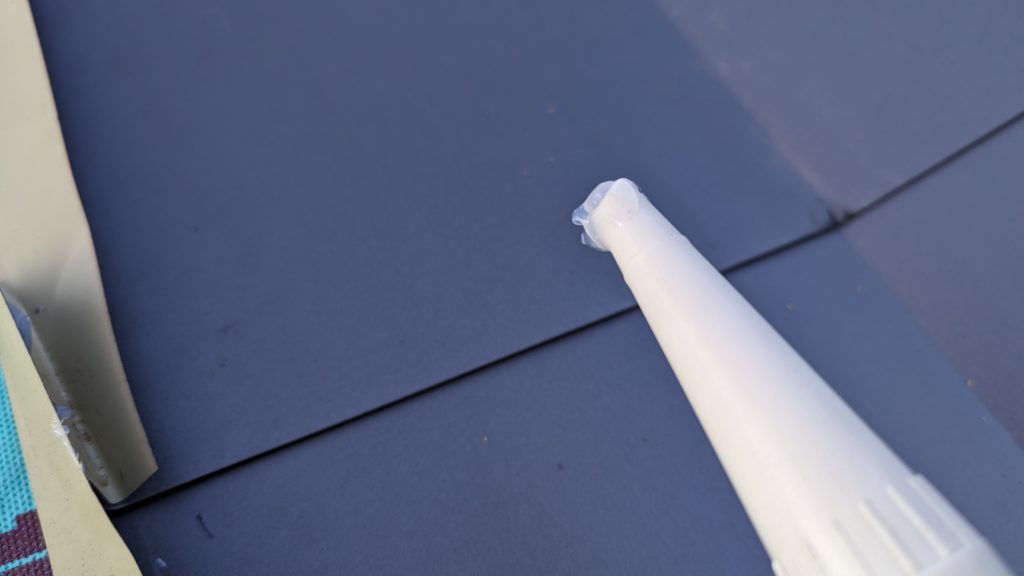

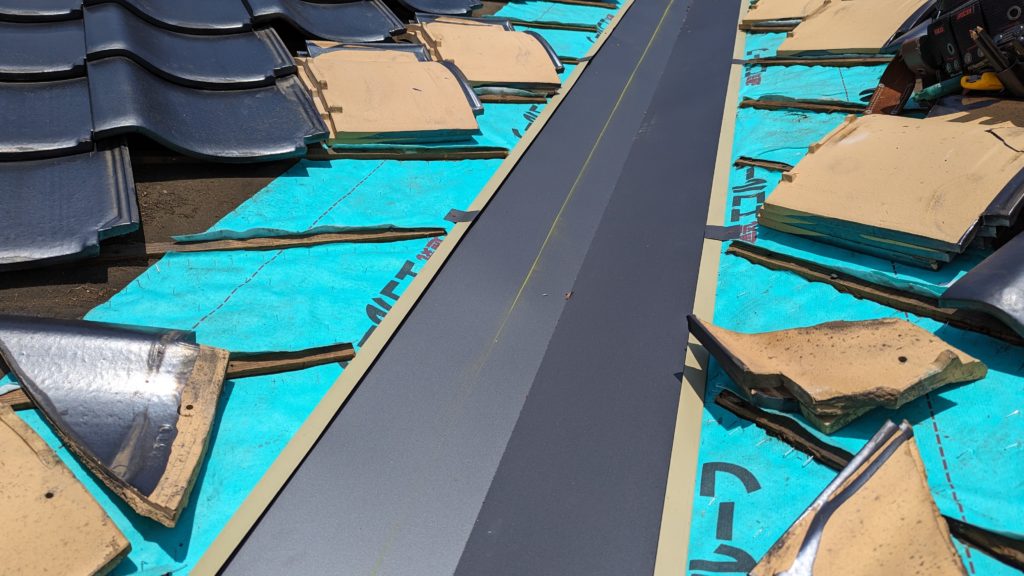

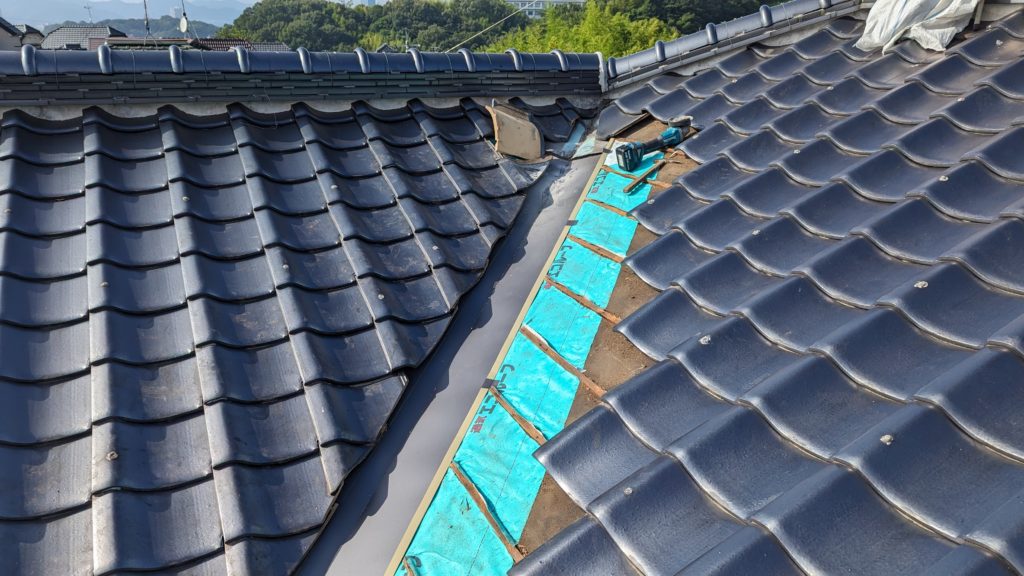

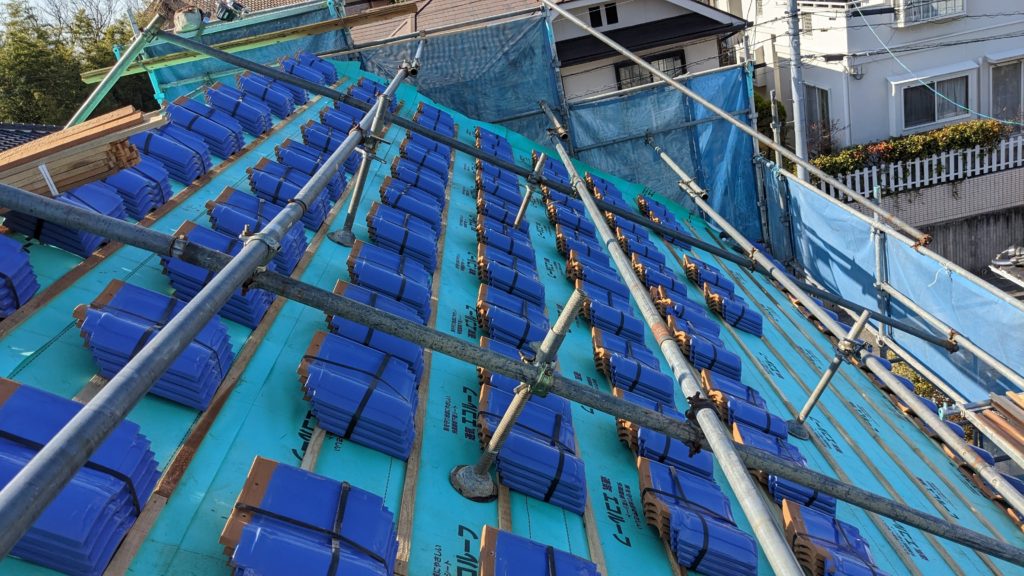

瓦差し替え、葺き直し、葺き戻し、葺き替え

瓦差し替え、葺き直し、葺き戻し、葺き替え

- 2023年11月23日

- 広島市安佐北区, 広島県, 最新情報

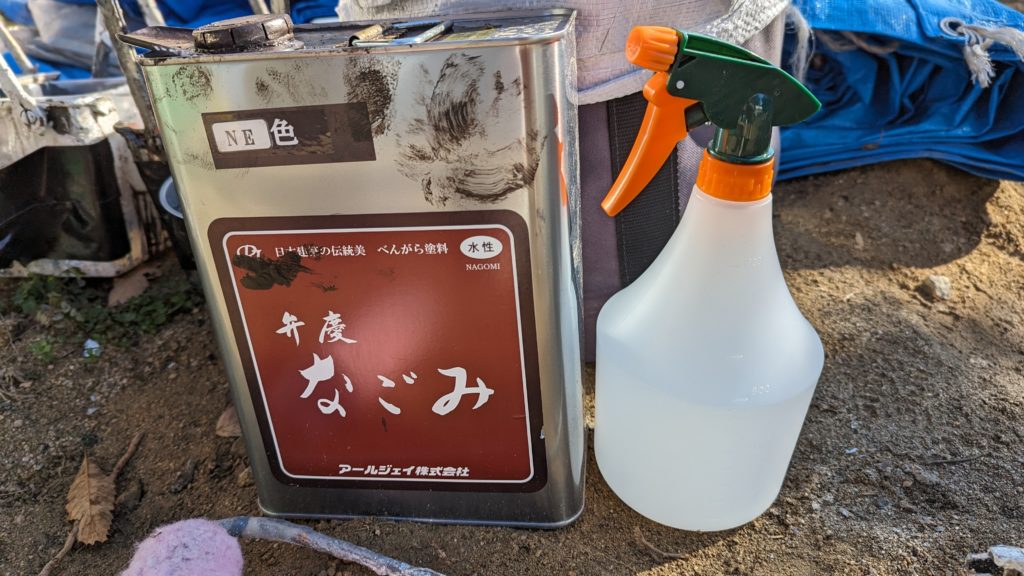

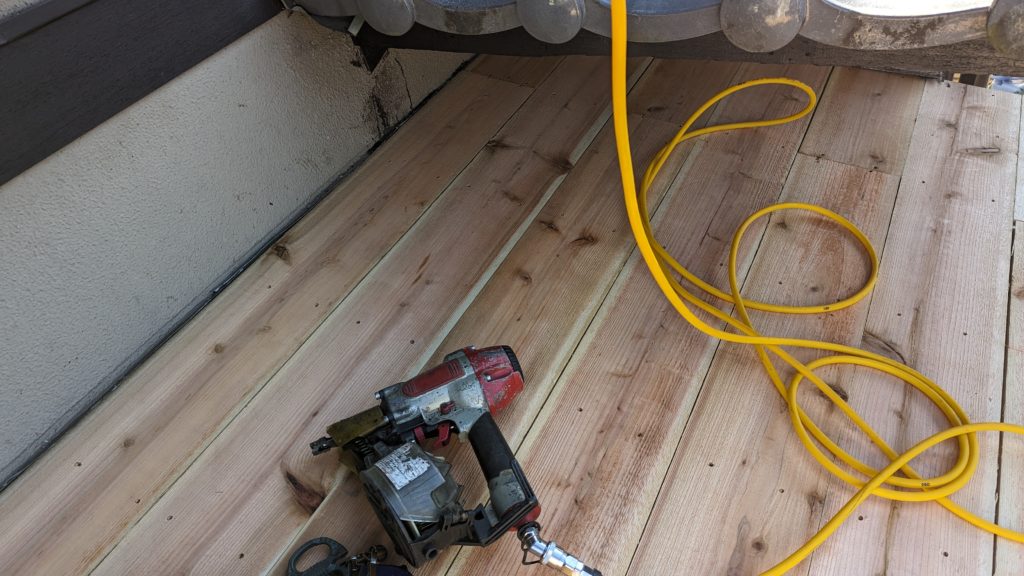

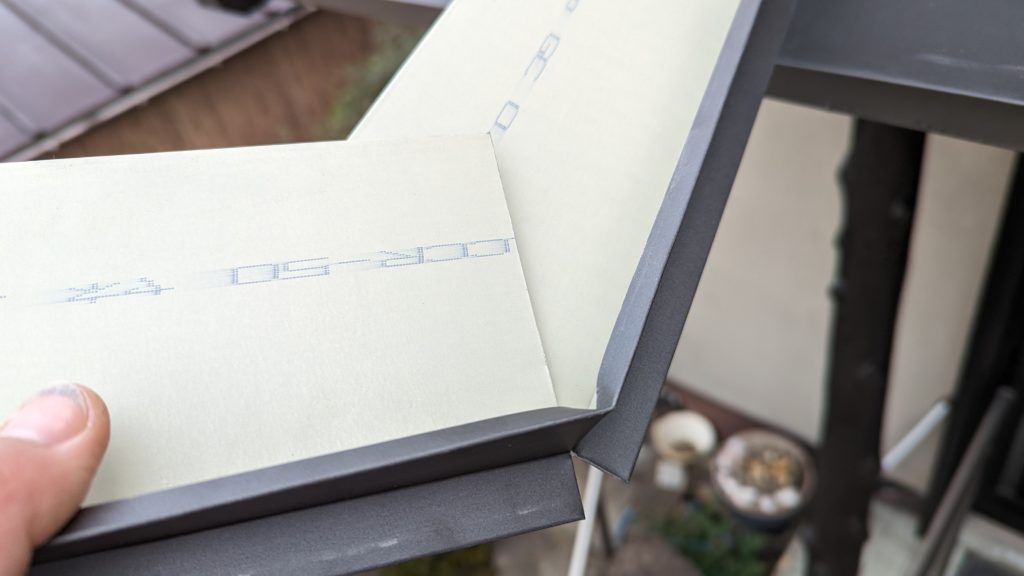

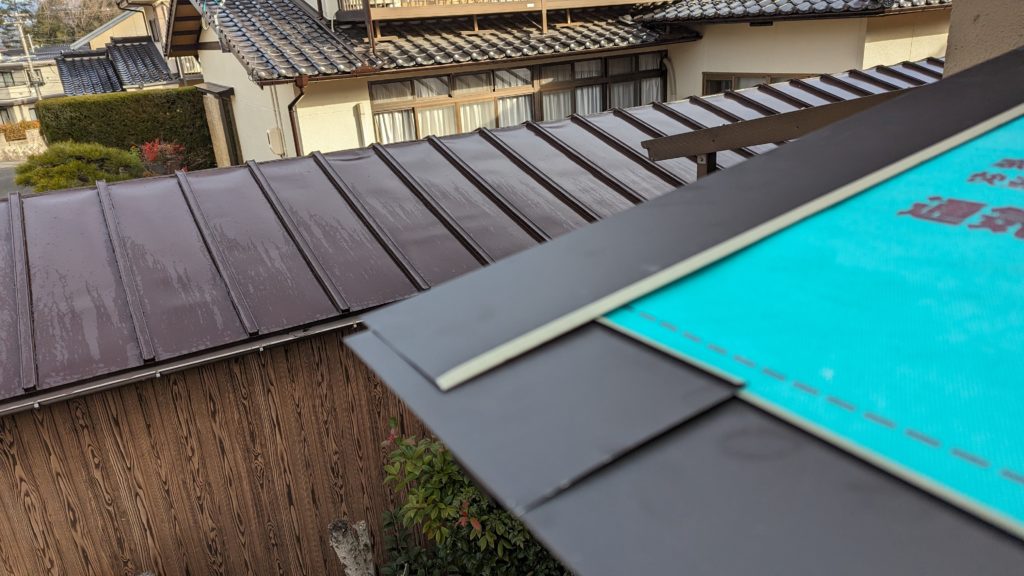

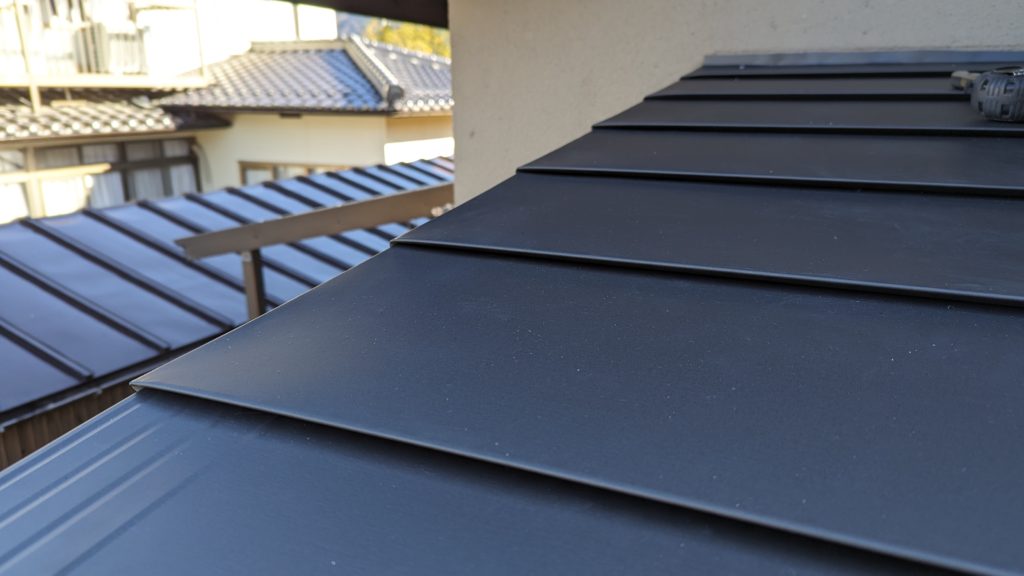

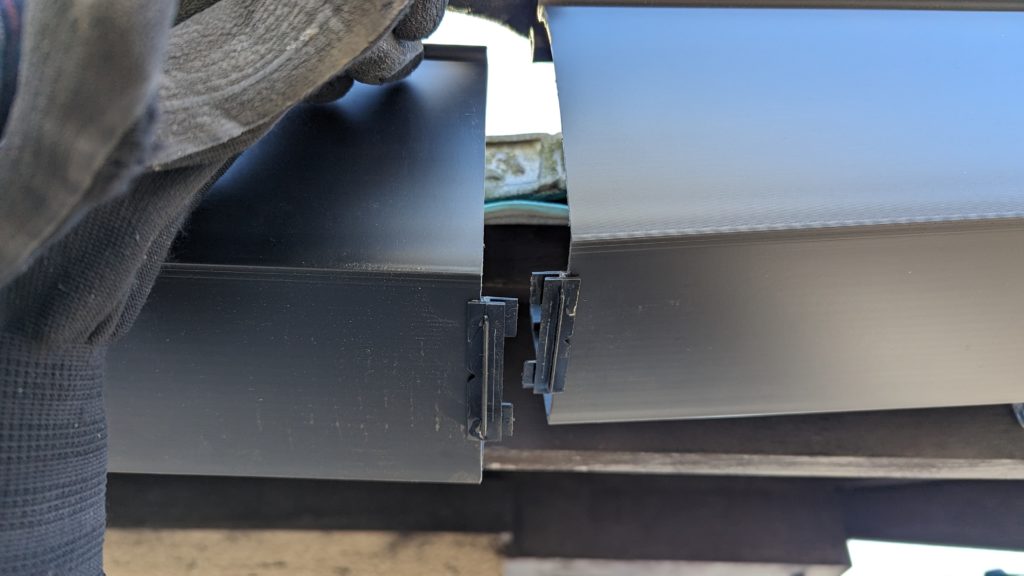

- S&Sルーフ, かんたん横葺, アルミサッシ, ガルバリウム鋼板, ダンネツトップ, ベンガラ, 垂木塗装, 定尺横葺, 巻き替え, 巻替え, 広島市安佐北区, 戸袋, 板金, 棟, 横葺NSPro, 水性塗料, 瓦, 畳直し, 石州瓦, 葺き直し, 葺直し, 軒天井, 雨戸

- 2021年04月30日

- 広島市安佐北区, 広島県, 最新情報

- クロス貼替, コーキング処理, シーリング処理, リフォーム, ルーフィング貼り替え, 屋根リフォーム, 広島市安佐北区, 棟巻替, 漆喰補修, 雨樋勾配調整, 雨樋清掃, 雨漏り修理

- 2021年03月24日

- 広島県, 最新情報, 東広島市

- ケラバ, コーキング, シーリング, スレート, スレート屋根, 修理, 倉庫, 大波, 小波, 屋根, 工場, 東広島市, 角当, 風切, 風切り

- 2021年03月17日

- 広島市安佐南区, 広島県, 最新情報

- 塗装, 寄棟, 巻き替え, 巻替, 巻替え, 広島市安佐南区, 板金, 水切, 水切り, 熨斗瓦, 畳直, 畳直し, 谷